adalah sebuah dunia yang serba mekanis. semua terstruktur, teratur. dari jadwal kegiatan, hingga jawaban pertanyaan. itulah dunia yang ditempati seorang anak perempuan di kota itu. ia hidup bersama seorang ibu yang juga disiplin bekerja. ayahnya, entah dimana. tapi dia juga bekerja. sangat jarang pulang. bahkan selama liburan musim panas yang dua minggu itu. bahkan ketika anaknya berulang tahun, hanya hiasan meja yang mewakili ucapan sang ayah. si gadis kecil pun dihadapkan ke kehidupan mekanis tadi, terutama jadwal kegiatan yang super ketat. lalu mendaratlah sebuah pesawat kertas di atas meja belajar. sumbernya ternyata rumah sebelah yang dihuni seorang kakek tua. meski awalnya tak acuh, si gadis cilik tertarik berkenalan dan berbincang lebih jauh setelah membaca kisah di pesawat kertas tadi. petualangan pun dimulai. sang kakek yang seorang mantan penerbang mengaku pernah bertemu pangeran kecil dari sebuah asteroid. pangeran kecil itu menemaninya ketika terdampar di sebuah padang gurun. hingga kemudian mereka berpisah, si kakek masih terkenang dengan pertemuan mereka dan ingin kembali berjumpa dengan si pangeran kecil.

Thursday, December 3, 2015

Tuesday, December 1, 2015

Apa yang Menarik dari Film yang Sebagian Besar Berlatar di Dalam Mobil?

Djenar Maesa Ayu datang lagi. Ia dikenal pada awal tahun 2000an setelah menerbitkan kumpulan cerpen pendobrak tata kelaziman berjudul Mereka Bilang Saya Monyet (yang kemudian difilmkan). Kali ini Djenar menghadirkan karya melalui media berbeda: film berjudul Nay. Nay adalah sebuah film nyaris monolog yang dibintangi Sha Ine Febriyanti. Lalu apa yang menarik dari film yang sebagian besar adegannya direkam di dalam mobil?

- Konsep dan format seperti demikian terhitung orisinil untuk film Indonesia. Meskipun pada 2013 film asal Inggris yang dibintangi Tom Hardy berjudul Locke sudah melalukan hal serupa. Bahkan tampak seperti sumber inspirasi Nay (kalau istilah jiplakan dirasa terlalu kasar). Serupa dengan Locke yang rilis duluan, Nay menampilkan gejolak batin seseorang tentang sebuah kejadian. Memang latar belakang kedua tokoh berbeda, jalinan konflik pun demikian tak sama. Tapi cara Nay mengungkap masa lalunya, serupa dengan yang dilakukan Locke. Ya, ternyata tidak terlalu baru, tapi tidak salah juga toh melihat film layar lebar pertama Ine Febriyanti.

- Film bioskop pertama Ine Febriyanti. Sha Ine Febriyanti jadi tokoh utama dalam film Nay. Di dalamnya, ia adalah seorang perempuan matang yang dihadapkan pada kondisi dilematis antara menyambut tawaran kenaikan jenjang karier atau meneruskan menghidupi jabang bayi yang baru ia kandung, dari seorang yang bukan suaminya. Lapis demi lapis adegan kemudian mengungkap masa lalu Nay hingga akhirnya ia mengambil sebuah keputusan. Pergolakan batin tersebut berhasil digambarkan oleh Ine Febriyanti, aktris teater dan sinetron yang mengawali karier sebagai model. Yang menarik, ini film layar lebar pertamanya sejak pertama kali masuk blantika seni peran tahun 1990an. Menjalani pengalaman pertama itu, sang ibu dua anak mengalami sejumlah tantangan, salah satunya jeda pengambilan gambar. “Memulai pengambilan gambar lagi supaya nyambung dengan adegan sebelumnya kadang enggak mudah,” cetusnya dalam sebuah wawancara.

- Dokumentasi Jakarta. Katanya film itu cerminan kebudayaan dan kondisi suatu masyarakat pada saat tertentu. Dalam Nay, kita akan temui permasalahan khas ala orang urban. Selain itu, kondisi jalanan Jakarta juga mungkin akan jadi kenangan tersendiri bagi warganya berpuluh tahun mendatang. Kalau suatu hari nanti ada yang tanya, film apa yang di dalamnya tergambar suasana pembangunan jalur MRT di Jakarta (misalnya)? Salah satu jawabannya ya film Nay ini. []

Monday, November 23, 2015

Pameran Seni Rupa Indonesia di Frankfurt

Seiring dengan kehadiran Indonesia sebagai tamu kehormatan dalam gelaran pameran buku terbesar di dunia Frankfurter Buchmesse, digelar pula serangkaian acara yang juga bertema Indonesia. Salah satunya di sebuah galeri di area Romerberg kota Frankfurt. Nama galerinya Frankfurter Kunstverein. Di dalam tempat pameran seni kontemporer ini, empat seniman atau kelompok seniman Indonesia unjuk karya. Mereka adalah Joko Avianto, Jompet Kuswidananto, Eko Nugroho dan kelompok Tromarama (perupa dari Bandung yang terdiri atas Febie Babyrose, Herbert Hans, dan Ruddy Hatumena).

Can I Say berkesempatan mengunjungi langsung pameran tersebut dan menyaksikan betapa karya seni buatan anak bangsa jadi magnet tersendiri bagi penikmat seni di benua biru itu.

Sunday, November 22, 2015

Mengenal FSTVLST Dari Kedai Buku Jenny

Menuju Kedai Buku

Sebuah koordinat di GPS jadi acuan saya untuk menuju sebuah

tempat: Kedai Buku Jenny. Toko buku dan rumah baca itu saya ketahui kala sebuah

band asal Jogja bernama FSTVLST merilis album dan rajin berjualan. Saya sendiri

hampir beli CD albumnya. Sangat hampir. Hehe.*

Setelah menembus kemacetan kota Makassar sore itu, sekitar

45 menit kemudian saya tiba di lokasi yang dituju. Satu yang di ujung komplek

perumahan. Spanduk nama toko meyakinkan bahwa saya tidak salah alamat. Mobil

yang saya sewa berhenti dan memekikkan bunyi singkat klakson. Seorang ibu yang

memangku anaknya menghambur keluar rumah. Gelagat itu tak lazim tampak di

sebuah toko buku. Maka saya memastikan apakah itu benar-benar tempat yang

dituju. Rupanya meski di GPS nama lokasinya bertanda lokasi baru, ini tempat

lama. Justru yang tanpa keterangan "new store" di peta digital itulah

kedai buku sebenarnya. Suami sang ibu kemudian mengatur motornya keluar, dan

memandu saya ke lokasi sebenarnya.

Yang Terinspirasi

Pria berjaket kuning itu kemudian memandu saya ke ujung

sebuah perumahan lain. Kami pun berkenalan. Namanya Bobhy. Rumah berpagar kami

masuki. "Itu Farid yang buat" katanya menunjuk sebuah triplek

bergambar di depan rumah itu. Farid yang dimaksud adalah vokalis FSTVLST, band

yang jadi mula dari nama kedai buku itu: Jenny.

Sunday, November 8, 2015

Pameran Bebas Tapi Sopan

Meski Jakarta Biennale 2015 baru akan dibuka pada pertengahan november mendatang, acara pemanasannya sudah sedemikian panas. Gelaran yang dihelat di galeri nasional ini padat pengunjung. Tak hanya di akhir pekan, di tengah minggu pun pameran ini tidak sepi.

|

| Nampak sebagian besar pengunjung memanfaatkan karya para seniman sebagai latar untuk berswafoto. Mural ini dibuat oleh Bujangan Urban |

Friday, November 6, 2015

Frankfurt Book Fair 2015: Indonesia Tamu Kehormatan, Lalu Apa?

Festival literasi terbesar di dunia Pekan Raya Buku Frankfurt atau Frankfurt Book Fair 2015 di Jerman menghadirkan Indonesia sebagai tamu kehormatan. Apa istimewanya?

Sebuah aula seluas 2500 meter persegi, dihias beragam rupa pernak pernik. Lentera terang serupa tiang bergantungan di ruang temaram itu. Sementara titik-titik cahaya juga tersebar di dalamnya. Itulah suasana di dalam paviliun Indonesia, ruang pamer sang tamu kehormatan. Arena pameran buku dan berbagai hal tentang Indonesia itu, adalah hal pertama yang didapat Indonesia kala menyandang gelar tamu kehormatan. Di dalam paviliun itu, arsitek Muhammad Thamrin menampilkan wajah Indonesia melalui desain beragam tema. Ada yang bertajuk Island of Words, Island of Images, Island of Inquiry, Island of Illumination, Island of Tales, Island of Spices dan Island of Scenes. Melalui area tematik tersebut, para pengunjung akan berkenalan dengan Indonesia. Di Island of Spices misalnya. Sebanyak 71 bumbu makanan khas nusantara, dipajang di atas sebuah meja berbentuk perahu. Pengunjung pun bebas merasakan Indonesia melalui indera penciuman mereka. Seorang wartawan asal Amerika Serikat, Diego Aretz, mengaku dirinya serasa berada di pulau antah berantah setelah mengenal berbagai jenis bumbu itu. Ia paling jatuh cinta dengan aroma cengkeh, dan mengaku makin berkeinginan mengunjungi Indonesia. Pameran bumbu-bumbu tersebut sebenarnya bukan nyawa utama gelaran yang berlangsung lima hari itu. Sejak tanggal 14 hingga 18 Oktober lalu, jual beli lisensi penerbitan buku, adalah komoditas utama.

Sunday, October 11, 2015

Perbedaan Film Everest dan Buku Into Thin Air

“Jangan baca bukunya”, Kang Edy langsung melarang saya membaca buku yang terkait dengan film yang baru saya tonton. “Ya pasti lu bilang ‘kok gini?’, ‘kok gitu?’”, ujarnya melengkapi. Buku yang menurut Kang Edy jangan saya baca adalah Into Thin Air, sebuah memoar perjalanan pendakian ke puncak tertinggi dunia: gunung Everest.

Buku yang ditulis tahun 1997 itu memang jadi salah satu acuan pembuatan film Everest (2015). Rupanya, Kang Edy menilai isi film dan buku sumbernya, ternyata berbeda. Perbedaan yang paling kentara, adalah peran sang penulis buku: Jon Krakauer. Wartawan dengan spesialisasi kepenulisan bidang aktivitas alam bebas itu, dalam versi bukunya, berperan lebih besar. Ia tidak hanya memasangkan tali pendakian ketika tali yang dibawa seorang Sherpa telat datang, akibat kendala yang dihadapi seorang pendaki wartawan perempuan. Bagi kamu yang sudah nonton filmnya, tentu ingat adegan itu. Nah, buku Into Thin Air, adalah kesaksian Krakauer yang menjadi bagian dari rombongan dua tim pendaki gunung Everest: kelompok Adventure Consultant dan Mountain Madness.

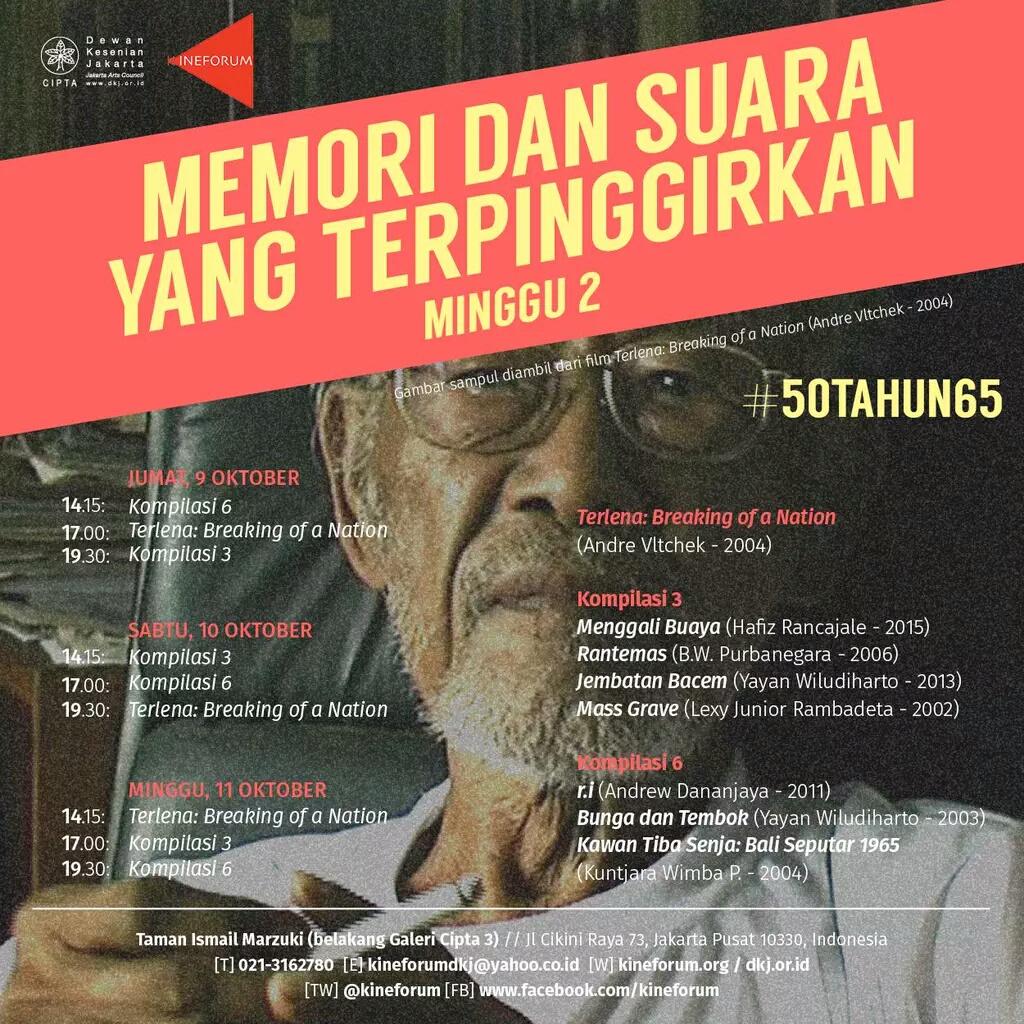

Melawan Lupa di Tahun Ke-50 G30S

Tahun ini, Indonesia memperingati 50 tahun kejadian berdarah di tahun 1965. Kala itu, adalah masa awal pemerintahan orde baru yang dipimpin Soeharto. Ketika itu pula, terjadi peristiwa memilukan yang melibatkan kematian 500 ribu sampai lebih dari dua juta orang Indonesia. Bahkan kejadian itu disebut-sebut genosida terbesar kedua di abad ke-20 setelah pembantaian yang diotaki Hitler. Sementara di Jerman sejumlah museum dan monument penting diabadikan untuk jadi bahan pelajaran bagi generasi muda Jerman berikutnya, bagaimana Indonesia belajar dari masa lalunya?Kine Forum Jakarta menolak lupa dengan menayangkan seri film yang berkisah tentang peristiwa G30S. Selama satu bulan penuh, tiap akhir pekan kita bisa menyaksikan puluhan judul tentang itu. Dua hari terakhir, ada lima judul yang saya saksikan. Empat di antaranya dihimpun dalam kompilasi 3. Mereka adalah Menggali Buaya (2015), Rantemas (2006), Jembatan Bacem (2013) dan Mass Grave (2002). Satu film documenter yang saya tonton sehari setelahnya, berjudul Terlena: Breaking of a Nation (2004).

Cara Hidup di Mars ala The Martian

Apa judul film yang menyatukan keseruan di tiga film—Gravity, Interstellar dan Prometheus—sekaligus? Jawabannya: The Martian. Film ini berkisah tentang seorang astronot yang tertinggal di planet mars dan dikira meninggal. Di sana ia berusaha untuk terus hidup selama berbulan-bulan. Saya membandingkannya dengan tiga film di atas karena memang ada sejumlah kemiripan, selain karena ketiganya berkisah tentang perjalanan ke luar angkasa. Jatuh bangun perjuangan tokoh utama menyelamatkan diri, tentu sebangun dengan yang terjadi di Gravity. Bedanya, film ini tidak hanya mengandalkan acting Matt Damon sepanjang film, tapi ada juga tokoh lain. Pengemasan The Martian juga berbalut humor yang segar.

Monday, October 5, 2015

Jakarta di Mata Trendkill Cowboys Rebellion

Beberapa waktu lalu band metal asal Jakarta Trendkill Cowboys Rebellion merilis album ketiganya yang bertajuk Anti Image. Can I Say sempat mewawancarai mereka ketika album tersebut masih ada dalam rahimnya. Simak lagi nukilan dua halaman dalam Can I Say edisi 14 berikut ini:

Friday, October 2, 2015

Alasan Vokalis Purgatory Meninggalkan Musik

|

| foto dipinjam dari sini |

Thursday, October 1, 2015

3 Cara Menonton Film 3

Anggy Umbara menunjukkan produktivitasnya sebagai seorang sineas. Hari ini filmnya yang berjudul 3 (baca: tiga) mulai tayang di bioskop. Padahal tiga bulan sebelumnya (15 Juli lalu), filmnya yang berjudul Comic 8: Casino King juga telah tayang. Perolehan penontonnya pun tidak mengecewakan. Sampai akhir September kemarin, film sekuel bagian pertama itu ditonton lebih dari satu juta dua ratus orang, atau menduduki posisi kedua dalam daftar sepuluh film Indonesia yang paling banyak ditonton tahun ini. Oke lupakan dulu film Comic 8, karena ini waktunya kita bincangkan film terbaru garapan sutradara yang juga memainkan turntable untuk band Purgatory* itu.

Wednesday, May 27, 2015

Menilai Entrok dan 86

Saya baru khatamkan dua buku novel buatan Okky Madasari: Entrok dan 86. Sebenarnya kedua novel itu sudah saya beli sejak lama. Entrok keluaran 2010, saya beli dua tahunan lalu, sementara 86 sekitar setahun setelahnya. Tapi baru kali ini saya punya mood buat menamatkannya. Lalu saya punya kesan tersendiri setelah dua buku itu habis dilahap. Inilah beberapa hal yang ingin saya bagi tentang kedua novel itu.

Monday, May 18, 2015

Pelajaran Dari Kelas Angkatan 92

Saya baru khatam menonton sebuah film dokumenter, judulnya The Class of 92. Film ini berkisah tentang 6 orang pemain bola tim Manchester United yang direkrut divisi pengembangan pemain baru pada tahun 1992. Mereka adalah David Beckham, Paul Scholes, Ryan Giggs, Gary Neville, Philip Neville dan Nicky Butt. Keenam orang ini, tujuh tahun setelah mereka merumput bersama, meraih gelar treble winner. Gelar itu disematkan bagi tim yang berhasil meraih juara di tiga kompetisi besar.

Friday, May 8, 2015

Mary Jane Veloso dan Film Tentang Hukuman Mati

Kemarahan Jelang Vonis Mati

Tahukah kamu, bahwa dalam proses persidangan di Amerika Serikat, hakim dibantu oleh juri. Sejak tahun 1898, Mahkamah Agung AS menyatakan bahwa dewan juri harus terdiri dari setidaknya 12 orang. Mereka nantinya berdiskusi untuk memberikan masukan putusan kepada hakim sehingga putusan hakim benar-benar tepat. Para anggota juri adalah warga yang tinggal di daerah yurisdiksi pengadilan. Mereka memantau jalannya sidang sejak awal. Semua keterangan saksi, tuntutan jaksa dan pembelaan pengacara juga disimak untuk jadi bekal mereka merumuskan rekomendasi kepada hakim. Sebuah rekomendasi tim juri baru bisa diputuskan jika semua anggota setuju atas sebuah pendapat. Pada tahun 1970, Mahkamah Agung menyatakan bahwa angka 12 orang juri tersebut adalah kecelakaan sejarah, sehingga selanjutnya jumlah juri hanya 6 orang agar pengambilan keputusan lebih efektif dan efisien. Tantangan untuk bersatu suara dalam sebuah tim juri, tergambar menarik di film rilisan tahun 1957 berjudul 12 Angry Men.

Twelve Angry Men berkisah tentang perdebatan tim juri untuk memutuskan apakah mereka akan merekomendasikan ke hakim bahwa seorang pria 18 tahun benar-benar bersalah atas pembunuhan ayahnya. Jika mereka merekomendasikan bahwa anak itu memang bersalah, maka ia lebih rentan berakhir di kursi listrik untuk dihukum mati. Pengambilan keputusan tersebut sangat penting karena selain menentukan hidup atau matinya seseorang, terpidana yang dibincangkan ini usianya masih muda, meski pun memang sudah cukup dewasa. Saya jadi ingat kasus Yusman Telaumbanua, seorang terpidana mati pembunuhan asal Nias, Sumatera Utara. Ada simpang siur tentang usia Yusman. Sebuah dokumen menyatakan bahwa ia divonis mati ketika masih berstatus anak-anak. Sementara data lain justru menunjukkan bahwa usianya sudah 18 tahun ketika divonis, sehingga putusan itu wajar karena Yusman sudah dewasa. Baiklah kita lupakan dulu kisah Yusman.

Thursday, May 7, 2015

Menonton Novel Tanpa Huruf R

Saya baru menyaksikan film Novel Tanpa Huruf R. Diarahkan oleh Aria Kusumadewa, film buatan tahun 2004 ini punya identitas khas ala sutradaranya, seperti yang saya juga saksikan di film Kentut buatan orang yang sama. Novel Tanpa Huruf R mengisahkan tentang Drum dan ayahnya yang jadi korban selamat kerusuhan di Ambon pada awal tahun 2000an. Mereka kemudian tumbuh dekat dengan kekerasan, atau brutalitas. Ayah Drum bekerja sebagai tukang jagal sapi. Otomatis ia familiar dengan terpaan darah dan kematian, termasuk dengan kematian ayahnya ketika Drum dewasa. Drum dan Talang, seorang tuna rungu dan tuna wicara yang dikenalnya sejak kecil kemudian tumbuh bersama di kawasan pantai. Drum pun menulis sebuah novel berjudul Kejet-Kejet. Novel itu menarik perhatian seorang mahasiswa bernama Sunyi untuk membahas novel itu dalam sebuah karya tulis. Dari situlah kemudian konflik berkembang. Sunyi kemudian tahu bahwa Drum punya sebuah kebiasaan aneh yang mungkin berkaitan dengan proses kreatif kepenulisannya.

Bagi saya, ini film naratif yang merespon tren kekerasan yang memang marak di periode waktu itu. Dalam sebuah tugas peliputan, saya pernah berjumpa Hary Sudwijanto, yang saat itu menjabat posisi direktur resor kriminal umum polda Kalbar. Pak Hary berkisah tentang riset ilmiahnya pada awal tahun 2000an. Ia meneliti tentang cara media memaparkan kekerasan yang sedemikian vulgar. Ingatkah kamu dengan tayangan Buser? Sergap? Patroli? Atau program lain semacamnya? Kala itu program berita kriminal tayang di siang hari, dengan tampilan gambar yang dramatis: pengejaran penjahat, tampakan mayat dan darah, dll. Ternyata, "gambar bagus" itu memang sengaja dibuat, direkayasa. Misalnya ketika polisi menangkap seorang penjahat, maka ia akan memanggil wartawan. Para mat kodak itu tentu ingin mendapat gambar dramatis agar menarik perhatian penonton. Maka polisi dengan sengaja melepas si penjahat, lalu ditembaklah si penjahat yang lari. The more it bleeds, the more it leads. Demikian mantra layar kala itu yang juga senada dengan figur di film Nightcrawler. Mengerikan bukan? Karenanya, sekarang metode tersebut tak lagi digunakan karena tentu menentang HAM juga. Di film Novel Tanpa Huruf R, fenomena itu disindir dengan caranya tersendiri.

Tapi ada beberapa hal yang saya pertanyakan dari film yang didominasi lagu Slank berjudul Bulan Bintang itu. Misalnya adegan Drum yang tiba-tiba tertawa setelah memberi sebatang rokok kepada seseorang di jalan. Drum lalu tertawa terbahal setelah itu. Apa maksudnya? Talang yang dikisahkan tak bisa mendengar pun, toh bisa menoleh ketika namanya dipanggil Drum. Sayang sekali detil kecil itu harus muncul. Tapi secara keseluruhan ini film yang tentu penuh makna. Novel Tanpa Huruf R adalah potongan pemberi makna terhadap suatu fenomena. [rhezaardiansyah]

Tuesday, April 28, 2015

Menyaksikan Bangkitnya Bogor Kreatif

Hari sabtu lalu saya datang ke sebuah acara peluncuran kembali komunitas Bogor Kreatif. Komunitas itu aktif di pengolahan daur ulang barang bekas untuk dijadikan kreasi baru yang lebih bernilai. Mereka punya galeri yang berlokasi di Jalan Tentara Pelajar Bogor.

Sebenarnya komunitas itu sudah ada sejak tiga tahun lalu, tapi dimeriahkan kembali biar orang-orang tahu ada komunitas semacam itu. Kalau bermain-main ke galerinya, kita bisa lihat sejumlah koleksi unik, seperti koper yang terbuat dari kertas tebal, sampai buku yang membahas Bogor di tahun 1800an.

Yang juga menarik di acara malam itu, adalah sejumlah penampil di panggung kecilnya. Berikut ini foto dan video penampil yang sempat saya abadikan. Video penampilan asphoria kepotong karena memori handphone gak cukup pas rekam lagu ketiga. Waktu rekam lagu kedua, malah kepencet tombol lain jadi video keputus. Hehe. [rhezaardiansyah]

.jpg) | ||

|

.jpg) |

| Fan pakai helm skate untuk menghormati pembuatan skate park di bogor dan menghindari kejahatan begal |

Sunday, April 19, 2015

Guru Bangsa Tjokroaminoto: Biopik yang Musikal dan Wayangesque

Saya terkesan sekali dengan film Guru Bangsa Tjokroaminoto. Filmnya bagus. Jalannya cerita meliuk indah, gambarnya bagus, akting para pemeran tokoh-tokoh di dalamnya pun jempolan. Tak sia-sia, saya menghabiskan lebih dari dua jam setengah hingga lewat tengah malam demi film besutan Garin Nugroho itu.

Guru Bangsa Tjokroaminoto dimulai dengan adegan berwarna hitam putih di penjara yang mengurung guru para pendiri bangsa itu selama enam bulan. Tjokro sedang diinterogasi seorang Belanda, dan seorang sekutunya. Dengan keangkuhan yang elegan, ia menolak diatur. Tjokro pun memperkenalkan diri dengan tatapan tajam ke arah penonton. Ialah Tjokroaminoto, seorang bangsawan yang menolak tunduk di hadapan dominasi bangsa kolonial.

Tidak ada bahasa tubuh yang menunjukkan bahwa dia rendah atau merendah. Demikian pernyataan yang saya ingat diucapkan Reza Rahadian ketika tampil di acara Mata Najwa. Dan bahasa tubuh itu, berhasil ia tampilkan selama 160 menit film diputar. Itu dikuatkan dengan pernyataan cicit sang guru bangsa, yang juga hadir di acara yang sama. Tjokro selalu berpenampilan rapi, untuk menunjukkan bahwa ia dan bangsa tetamu dari Eropa itu juga setara. Kala difoto, kakinya mengangkat seolah menantang. Dan memang begitulah ia, menantang.

Suatu ketika Tjokro pernah bekerja untuk seorang Belanda. Sang tuan marah karena pribumi pembawa cangkir teh tak menggunakan sarung tangan. Tjokro memberontak dengan pola yang selalu ia lakukan jika menghadapi kondisi serupa: meminta lawannya duduk. Dan si rival menurut. Lalu dengan kata-katanya yang bulat ia kukuhkan kemenangan. Indah sekali. Jurus serupa juga tampak ketika Tjokro menghadapi seorang pendatang dari Yaman yang tak pro pribumi. Jurusnya sama: meminta lawannya duduk, jadikan dia memandang dengan tengadah, dan taklukkan mereka dengan kata-kata.

Di balik sikap keras yang melekat pada Tjokroaminoto, ada kesan egaliter, romantis, juga filosofis. Lihat bagaimana ia menyikapi Semaoen yang sudah jarang ikut kegiatan Syarikat Islam. Rasakan juga bagaimana Tjokoro bercanda tentang kapas dengan istrinya. Lalu ikut larutlah dalam pertanyaan "apakah ini hijrahku?" yang selalu mengiringi jalannya film itu.

Dari segi pemeranan, film ini juga apik. Soeharsikin, istri Tjokroaminoto berhasil diperankan Putri Ayudya yang sukses memerankan sosok perempuan jawa dengan berbagai laku lampahnya. Semaoen juga diperankan secara brilian oleh Tanta Ginting, yang dalam film Soekarno memerankan Sjahrir. Murid-murid Tjokro lain juga begitu terasa hidup dengan perannya masing-masing.

Film Guru Bangsa Tjokroaminoto, adalah film biopik yang musikal dan wayangesque. Sebuah krikit menyayangkan sisipan musik yang dinyanyikan Reza Rahadian dan Putri Ayudya. Bagi saya, justru itu memperkaya gaya penyampaian dan penggambaran film itu. Nyanyian tadi, seakan mengatakan "dan demikian suasana riuh riang mengiringi perjalanan waktu di rumah peneleh" atau semacamnya. Visualisasi dan personalisasi ala wayang, juga menambatkan kesan yang sama.

Simaklah Stella yang diperankan Chelsea Islan. Ia bagaikan dalang yang menjembatani adegan dan memuatkan konteks. Sama halnya dengan Stella yang fiktif, Bagong pun demikian. Inilah nampaknya tanda tangan sineas yang pernah membidani film Opera Jawa yang kolosal itu. Bagong bertingkah ala Stella, bahkan berdampingan. Tengok juga tampakan ketika Tjokro dan Samanhudi diarak pendukungnya. Mereka bergerak menyamping dari kanan ke kiri layar. Lalu muncullah Sneevlit dari arah berlawanan. Persis cara wayang muncul dalam sebuah pementasan.

Kalau pun saya harus menyisipkan kritik, barangkali keberadaan Reza Rahadian yang terlalu jago beraktinglah yang saya ada-adakan. Secara gestur ia berhasil menampilkan nilai sifat Tjokro. Tapi saya berandai-andai, alangkah lengkapnya jika hidung Reza dibuat lebih kecil sehingga lebih menyerupai Tjokro. Meski demikian, secara keseluruhan tetap saja ini film penting yang akan sangat sayang sekali kalau kamu tak tonton. Mumpung masih ada layar bioskop yang menayangkan, saran saya: segeralah tonton! [rhezaardiansyah]

Record Store Day Buktikan Bahwa Pembajakan Bisa Kalah

Pada pekan ketiga bulan April, penggemar musik di seluruh dunia merayakan hari toko rekaman atau Record Store Day (RSD). Di Indonesia, pesta ini dirayakan di 13 kota secara serentak. Sebuah lapangan futsal di dekat terminal Blok M, menjadi salah satu panggung perayaan RSD di Jakarta. Selama masing-masing 12 jam pada dua hari penyelenggaraan acara, pecinta musik bisa membeli berbagai wujud produk musik, termasuk yang dirilis khusus di hari besar itu. Ada 51 rilisan yang dijual khusus dengan stok terbatas. Semuanya dikemas dalam wujud cakram padat (CD), kaset, piringan hitam berbagai ukuran atau gabungan ketiganya. begitu pintu gerbang arena penjualan dibuka, puluhan pengunjung berhambur masuk. Mereka pun bergegas menuju gerai produk musik yang tersaji.

Antusiasme demikian, seturut dengan pendapat Anthono Oktariandi, project manager perusahaan rekaman Demajors. Menurutnya, meski kebiasaan berbagi lagu mengancam bisnis produk rekaman, ia tak khawatir. "Buktinya Demajors bertahan 15 tahun," ujarnya yakin. Anthon juga mengaku bahwa sekitar 75 persen pendapatan Demajors, berasal dari penjualan rilisan fisik produk musik. Selain CD, Demajors juga merilis piringan hitam dalam jumlah maksimal sekitar 400 keping. Namun berbeda halnya dengan CD yang pembuatannya mengikuti permintaan pasar. CD album Gajah milik penyanyi Tulus, merajai peringkat penjualan CD produksi label rekaman yang berkantor di Jakarta Selatan itu. Gajah sudah terjual hingga 80 ribu keping, sementara rilisan band White Shoes and The Couples Company dan Endah N Rhesa, menyusul di belakangnya. Dengan demikian, Anthon tak khawatir dengan kebiasaan unduh ilegal atau berbagi file musik. "Kalau suka sama band-nya, si orang yang file sharing itu pasti akan beli merchandise, datang ke konsernya," tutup pria berkacamata itu.

Strategi berbeda dilakukan Anoa Records. Perusahaan rekaman yang berusia tiga tahun ini, menjual karya band yang diampunya dalam wujud voucher album. Sebuah kartu seukuran kartu nama mereka jual dengan harga beragam, tergantung artis dan jumlah lagu di dalamnya. Salah satu pendiri Anoa Records, Peter Wallandouw, menjelaskan bahwa kartu voucher itu bertuliskan kode untuk mengunduh lagu dan hanya bisa digunakan sekali. Dengan demikian, potensi kebocoran karya artis mereka, bisa dicegah. Meski menjual album artisnya secara digital, Anoa Records tetap mencetak dan menjual kaset dan CD band mereka. Dari CD album Barefood bertajuk Sullen, hingga kaset Black Mustang mereka jajakan dalam gelaran dua hari itu. "Kita percaya pembelian online tetap hidup, dengan catatan selalu berdampingan dengan penjualan fisik," tutupnya. [rhezaardiansyah]

Antusiasme demikian, seturut dengan pendapat Anthono Oktariandi, project manager perusahaan rekaman Demajors. Menurutnya, meski kebiasaan berbagi lagu mengancam bisnis produk rekaman, ia tak khawatir. "Buktinya Demajors bertahan 15 tahun," ujarnya yakin. Anthon juga mengaku bahwa sekitar 75 persen pendapatan Demajors, berasal dari penjualan rilisan fisik produk musik. Selain CD, Demajors juga merilis piringan hitam dalam jumlah maksimal sekitar 400 keping. Namun berbeda halnya dengan CD yang pembuatannya mengikuti permintaan pasar. CD album Gajah milik penyanyi Tulus, merajai peringkat penjualan CD produksi label rekaman yang berkantor di Jakarta Selatan itu. Gajah sudah terjual hingga 80 ribu keping, sementara rilisan band White Shoes and The Couples Company dan Endah N Rhesa, menyusul di belakangnya. Dengan demikian, Anthon tak khawatir dengan kebiasaan unduh ilegal atau berbagi file musik. "Kalau suka sama band-nya, si orang yang file sharing itu pasti akan beli merchandise, datang ke konsernya," tutup pria berkacamata itu.

Strategi berbeda dilakukan Anoa Records. Perusahaan rekaman yang berusia tiga tahun ini, menjual karya band yang diampunya dalam wujud voucher album. Sebuah kartu seukuran kartu nama mereka jual dengan harga beragam, tergantung artis dan jumlah lagu di dalamnya. Salah satu pendiri Anoa Records, Peter Wallandouw, menjelaskan bahwa kartu voucher itu bertuliskan kode untuk mengunduh lagu dan hanya bisa digunakan sekali. Dengan demikian, potensi kebocoran karya artis mereka, bisa dicegah. Meski menjual album artisnya secara digital, Anoa Records tetap mencetak dan menjual kaset dan CD band mereka. Dari CD album Barefood bertajuk Sullen, hingga kaset Black Mustang mereka jajakan dalam gelaran dua hari itu. "Kita percaya pembelian online tetap hidup, dengan catatan selalu berdampingan dengan penjualan fisik," tutupnya. [rhezaardiansyah]

|

| Para pendiri Anoa Records dan produk jualannya |

|

| Anthon di lapak Demajors |

|

| Antusiasme pengunjung perayaan Record Store Day |

Saturday, January 31, 2015

Berkenalan Dengan Estetika Banal

“Apa yang kamu lihat dari foto ini?” Tanya pria bertopi itu. Saya kemudian menafsirkan sekenannya, “yang satu lari sebagai hobi, yang lain lari sebagai kewajiban”. Dia tidak menyalahkan, pun tak menyebut jawaban saya betul sepenuhnya. Pria tadi, yang juga melingkarkan syal kain tenun di lehernya, kemudian memaparkan bahwa ada makna lain yang sebenarnya ingin dia sampai melalui foto itu.

.jpg)