Menggali buaya adalah film yang menampilkan visualisasi simbolik tentang lubang buaya, lokasi penemuan para pahlawan revolusi 50 tahun lalu. Film ini menarasikan perspektif seorang korban yang terkubur di dalamnya. Cukup mencekam kala didukung dengan relief pembantaian pasca peristiwa itu, namun lebih terasa membosankan. Kesan mencekam tadi, justru lebih kentara di film berikutnya.

Rantemas adalah nama sebuah jurang di Gunung Kidul Yogyakarta. Di jurang itulah para korban pembinasaan manusia dieksekusi. Setelah dituduh anggota PKI atau afiliasi partai terbesar keempat di Indonesia kala itu, para korban ada yang didor di bibir jurang, lalu mayatnya terjatuh puluhan meter ke dasar. Ada juga yang dijatuhkan hidup-hidup. Tentu saja di dasarnya kemudian mereka tewas. Selain karena berdasar batu dan dalam, tangan mereka juga diikat dan matanya ditutup. Tak ada harapan untuk selamat. Kala hujan, aliran air deras menyapu jenazah ke lautan, sehingga petani rumput laut di muara pun tak jarang menemukan terror. Terror itulah yang kemudian memberi makan kekuasaan orde baru hingga langgeng hampir 32 tahun.

Film Rantemas dibungkus dalam balutan documenter horror. Sejak awal mula film, penuturan yang dihadirkan adalah pengakuan narasumber semacam “ada tangisan dari dasar jurang”, hingga “ada yang bawa obor di sekitar jurang (padahal tidak ada siapa-siapa)”. Rasa kengerian juga ditampilkan dengan editing yang cukup apik. Saya sempat terlonjak ketika film itu menggambarkan bagaimana jika kita adalah mereka yang malang itu, lalu ditembak di kepala dan tersungkur ke dalam jurang. Intinya film ini berkisah tentang sebuah tempat dan sejarah pembantaian di sana. Tema serupa juga dihadirkan di film berikutnya.

Jembatan Bacem berada di perbatasan Solo dan Sukoharjo. Ia membelah sungai Bengawan Solo. Di jembatan itu pula, aparat militer membelah habis kehidupan warga yang dicap komunis. Bertruk-truk manusia diseret ke sana, dan dibunuh untuk kemudian mayat korban dibuang ke sungai. Seorang analis berkisah, penghilangan jenazah itu dilakukan untuk menihilkan bukti kebiadaban rezim. Sehingga ketika upaya penuntutan hendak dilakukan, keluarga korban akan kesulitan menemukan bukti. Bukti brutalitas itu kini hanya bersisa berupa penuturan para saksi. Mereka pun hanya bisa mengenang keluarganya dengan melarung bunga di jembatan yang kini tak lagi digunakan itu.

Film terakhir yang saya saksikan dalam seri Kompilasi 3 berjudul Mass Grave.

Alkisah, ada seorang ibu yang meminta tanah di bawah sebuah pohon kelapa di salah satu hutan di Wonosobo dibongkar. Ia ingin jenazah ayahnya yang ada di sana, dimakamkan secara normal di tempat lain. Ayah sang ibu adalah korban stigma negative PKI yang dimunculkan setelah peristiwa G30S. Singkat kisah, terungkaplah bahwa di hutan itu, 21 orang dikuburkan secara serampangan. Temuan luka di tengkorak korban mengindikasikan bahwa mereka tewas akibat tembakan. Namun, ketika belulang itu hendak dimakamkan di tempat lain, warga di sekitar makam menolak, karena jenazah tadi disebut komunis. Documenter ini apik mengemas realita memilukan itu, lengkap dengan tambahan komentar dari sejarawan Pramoedya Ananta Toer dan mantan Presiden RI Gus Dur. Keterangan kedua tokoh itu yang lebih lengkap, muncul di film documenter panjang berjudul Terlena: Breaking of a Nation.

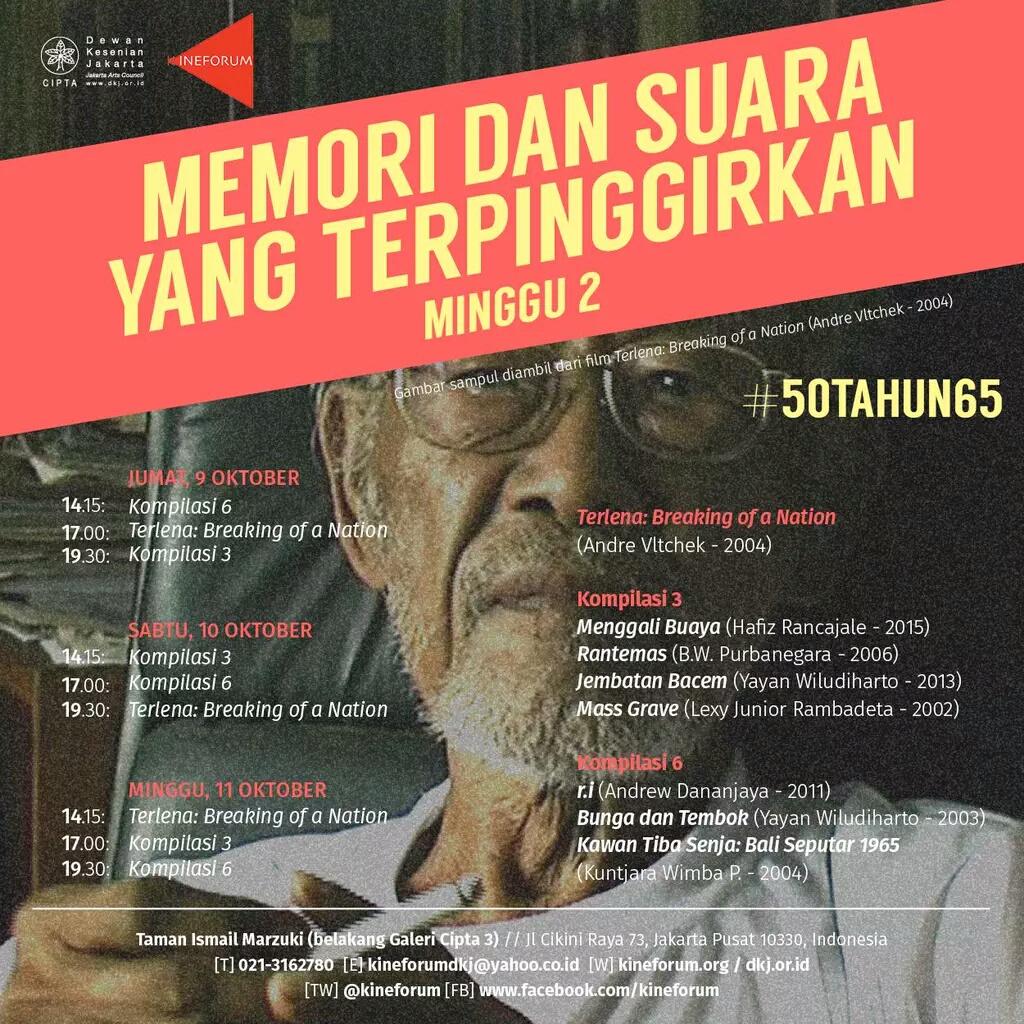

Judul itu muncul dari sebuah lagu dangdut yang diputar ketika film mengisahkan bahwa bangsa Indonesia tidak punya karakter. “Jika tidak bekerja, tidak punya karakter. Tidak memproduksi,” ujar Pramoedya Ananta Toer, novelis yang pernah dipenjara tanpa pengadilan oleh rezim Orde Baru. Paparan tentang dekadensi Indonesia di era orde baru jadi focus pembahasan film ini. Rezim itu sendiri lahir dari peristiwa G30S, yang kemudian menempatkan Soeharto sebagai presiden selama puluhan tahun.

Saya masuk ruang tonton kala film telah 30 menit berlalu. Seorang tua duduk di pantai. Ia mereka ulang peristiwa yang pernah dilihatnya. Kala di pantai tempatnya berada, serdadu Indonesia justru menghabisi bangsanya sendiri. Suasana ketakutan dan keterbatasan kemudian jadi bahasan lanjutan film Terlena: Breaking of a Nation ini.

Dengan raut muka yang merah menyala, Pram menceritakan pembakaran yang dialaminya. Dua naskah novel Gadis Pantai terbakar dalam peristiwa itu. Kisah fiksi tentang neneknya sendiri itu tak selamat bersama enam naskah lain yang telah ditulisnya. “Pembakaran naskah itu yang tidak bisa saya maafkan. Tidak mungkin saya ampuni,” ujarnya dengan suara bergetar. Kemarahan pria yang diwawancara kala berusia 79 tahun itu juga tampak ketika tiap menyebut nama Soeharto. Dia menyebutnya Harto. Di film Mass Grave, Sudomo di panggil Domo, saat menggambar betapa rezim itu malah bangga sudah menghabisi rakyatnya sendiri. Kemarahan Pram memang berasalan, karena bukan cuma dia seniman yang karyanya dibungkam. Adalah Joko Pekik, pelukis aktivis Lekra yang juga berkali-kali permintaannya ke luar negeri ditolak pemerintah orde baru. Lukisannya tidak bisa dipamerkan karena juga dilarang. Dengan berapi-api, ia juga paparkan makna kritik yang tersirat di dalam lukisannya.

Secara teknik, Terlena: Breaking of a Nation kurang nyaman saya tonton. Potongan audio dan visual di beberapa bagian terasa kasar. Pun dengan berderetnya wawancara dan alur kisah yang abstrak. Saya jadi mafhum ketika orang di samping saya berdecak bosan lalu memainkan handphone-nya. Meski demikian, film ini apik cukup frontal menggambarkan betapa bobroknya sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh korupsi dan persekongkolan dan terror. Sebelas tahun berlalu sejak film itu dibuat, semoga kondisi serupa sudah ber-revolusi menjadi lebih baik. Bukan reformasi. Karena kalau reformasi, menurut sastrawan yang meninggal dua tahun setelah wawancara itu, berarti membuat formasi ulang orde baru menjadi orbaba. [rheza ardiansyah]

PS: Dalam film Terlena: Breaking of a Nation juga ada salah satu narasumber bernama Femi Adi Soempeno. Saya heran karena satu jam terakhir (dari sekitar satu setengah jam total durasi film) namanya tidak diberi atribusi (semacam Pramoedya Ananta Toer – Penulis). Ternyata di awal film namanya dituliskan sebagai seorang anak terduga PKI. Ia adalah putri dari Paulus Soempeno, seorang pengikut Soekarno. Saya belakangan tahu, bahwa Femi telah wafat dalam insiden kecelakaan pesawat Sukhoi tahun 2012 lalu di Gunung Salak.

No comments:

Post a Comment